特定の相続人に財産を渡らないようにする方法

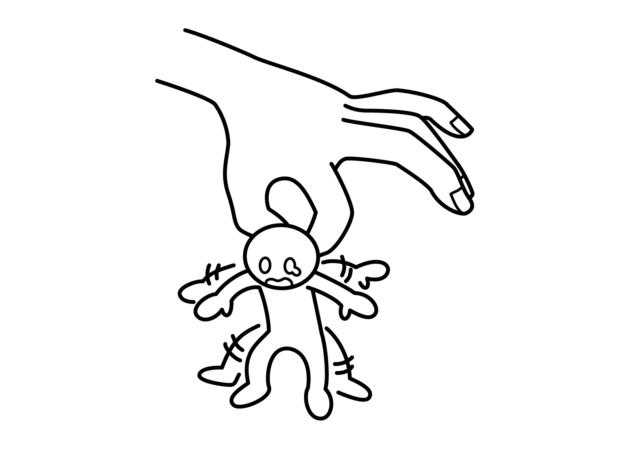

相続にまつわる相談を受けている中で相談者の中には、特定の相続人に自分の財産が渡らないようにするには、どうしたらいいのか?という、あらゆる感情からくる特殊な相談もあります。

下世話に出てくる現実的な実態に対する方策まで掘り下げてみましょう。

■財産を承継させない4つの方策

① 相続人を廃除する。

廃除とは家庭裁判所に相続人の廃除(相続人から外す)を被相続人の訴えによって相続人を廃除する法的手続きのことです。

廃除により相続人の資格を失うと共に、遺留分の主張権利もなくなることになるため、相続人にとっては重大なものだけに家庭裁判所の認可が必要になります。廃除が認められる理由として、被相続人に対する虐待又は重大な侮辱、もしくは著しい非行の3つです。

虐待は分かりやすいですが、侮辱として「80歳まで生きたんだから早く死ね!」と言われた理由が判例で認められています。非行は犯罪を何度も繰り返しているなどが該当します。

廃除が認められるケースは、よほどひどいケースに限られる為、単に「きにくわない」だけの理由では、廃除が認められません。

② 遺言で財産を渡さない内容にする。

財産の分け方は被相続人の自由です。法定相続分というリールはあくまで、遺産分けで争いになった際に裁判所で基準としている民法上の規定の為、法定相続分を無視して100%妻に渡す遺言も有効なわけです。

注意点として、法定相続人には「遺留分」という最低限、被相続人の財産を貰える権利があります。この遺留分請求には時効もある為、遺留分権利者が知らず遺留分請求権利がなくなるケースもありますが、権利を知り遺留分を請求されることを想定して、他の相続人に生命保険金の受取指定をし、その保険金で遺留分請求に備えるのです。

③ 遺留分額まで不要な財産を指定する。

上記で触れた遺留分請求権を想定し、遺留分額まで他の相続人が必要としない財産を、渡したくない相続人に遺言で指定しておくというものです。

不要な財産といっても様々ですが、承継しない田んぼ等の農地や経営が上手くいっていない賃貸アパートなど、家庭によって色々あることでしょう。

④ 遺留分放棄

相続放棄は死後3ケ月以内に本人の意思でしか放棄できませんが、前記で紹介した遺留分権利は、生前に放棄することができます。遺留分放棄は遺留分を放棄する者自ら家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所で放棄が認められて初めて遺留分放棄が成立します。

遺留分放棄が認められる裁判所の3つの基準とは・・

・本人の自由意思であるのか?

・合理性と必要性があるのかどうか?

・代償性があるかどうか?

親が無理やり放棄をさせてないかや、生前に贈与等で遺留分に代わる代償がされているかなどを裁判所は判断基準としているということです。

注意点として遺留分放棄をしたからといって相続人でなくなる訳ではない為、確実に遺言書を作成しておくこと!です。

遺言がない場合、遺留分放棄した者も含めて相続人全員で遺産分割協議にて遺産分けを決めることになるためです。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

今回の記事はキレイごとではなく少々泥臭い話ですが、相続の現場では直面している現実でもあるため、記事に起こした次第です。できれば廃除などせず、家族仲良く全員が被相続人の想いを感謝と共に継いでいってもらいたいと願っております。 2025. 2.16

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。