所有者不明土地等管理制度の実態

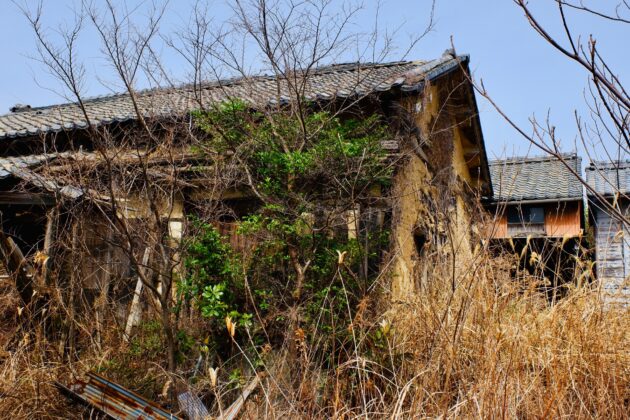

令和5年4月1日~民法の改正により施行された、所有者不在土地等管理制度をご存じでしょうか。

具体的には、所有者が不明な土地建物に関して、利害関係人等の申立てにて、裁判所が管理人を選任し、選任された管理人が対象不動産を管理するという制度です。

今回は、この新制度が実際の現場で活用できるのかなど、制度の現場実態を解説します。

■所有者不在土地等管理制度の概要

① 登記簿などを参照しても、所有者が直ちに判明しない土地

② 所有者が判明しても、所在が不明で連絡が付かない土地

●利害関係人とは

隣地に住む住人や土地の共有者、空き家を管理する自治体等です。

●選任管理人の権限や義務は…

・保存、利用、改良行為、裁判所の許可を得て売却や取り壊しを行う権限

・対象不動産に関する訴訟の当事者となる権限

・土地所有者に対し善管注意義務を負い、共有者全員に対し、誠実公平義務

・売却代金や裁判所に納められた予納金などから実費や報酬を受けとる権利

■制度利用の現場実態は?

申立て件数はごくわずかです。理由は明快、費用負担です。

① 弁護士や司法書士に支払う申立費用 一般的に30万円前後~

② 裁判所に納める予納金(管理人報酬や管理費用の前払金)案件により数十万円

③ 管理人報酬と管理費用、売却登記費用

①の負担は、申立て人が負担するケースが多く、②③については、土地所有者(共有者含む)が負担することが法律(民法264条の7)で定められてはいるものの、実際は申立人が建替えて、将来、売却額等から回収を試みることになりますが、現実的には回収が困難になるケースも多いと言われています。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

弊社の実務においても、隣地が空き家で巨木の枝葉越境がなんとかならないか?との相談を受け、この制度が出来た時は解決に向け期待しましたが、実際に制度を利用する際の費用を立て替える必要があり、回収できないかもしれないリスクまで受け入れて制度を利用する人は少ないのが当然です。

費用については、土地所有者の親族や法定相続人などが負担するなど、費用負担の明確化がなされなか限り、利用は進まないと感じております。 2025. 6. 29

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。