民法で定める法定相続分の勘違いに警笛

民法では各相続人ごとに法定相続分という取分の割合を定めています。相続が発生した際に最初に確認するのが、この法定相続分割合ですが、この法定相続分通りに分ける必要があるのか?の疑問にも解説します。

●法定相続分とは

遺言がなく、遺産分割協議でも分割方法が整わず、調停や審判、裁判等の法定の場で遺産分割割合を話し合う時に、裁判官や調停員が基準とする民法上の割合のことです。

●各相続人の優先順位と5パターンの法定相続割合

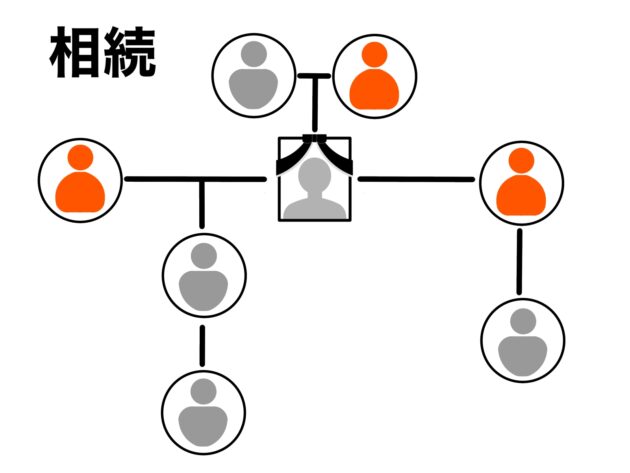

相続財産を相続する権利には、相続人の立場によって優先順位が定められています。従い、高優先順位の相続人がいない場合に初めて、次の順位の相続人が相続権を得ることになる訳です。

(相続権取得の優先順位)

常に権利がある者→配偶者

第一順位:子供

第二順位:直系尊属(両親や祖父母)

第三準備:兄弟姉妹

(相続割合5パターン)

パターン1 配偶者1/2・子供1/2

パターン2 配偶者2/3・直系尊属1/3

パターン3 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

パターン4 配偶者のみ 1/1

パターン5 血族相続人のみ 1/1

相続人がいない「お一人様」の場合には、1年程の裁判所手続きを経て、最終的には国庫に納められることになります。その為、相続人がいない【お一人様】であっても、お世話になった施設への寄付や法定相続人以外の親族へ遺贈する遺言を遺しておけば、最後に自分の想いが感情のある人に渡ります。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

法定相続分は、あくまで調停や審判、裁判に発展した際に、基準となる取分であって、法定相続分で分けなければならない訳ではありません。

遺言で妻に全部相続させるでも、長男に大半を相続させることもできます。しかし、遺留分(最低取分)を下回る場合には、トラブルに発展する要因になる為、遺産の分け方には税金に限らず、いかに円満に分けるかが肝となるわけです。 2025. 7. 12

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。