昨今、金融庁の報告書において「老後の30年間で約2000万円不足する」と発表されたことで、老後資金2000万円問題をきかっけに、利用者が徐々に増加している自宅を使ったリバースモーゲージやリースバックについて、提案内容の言われるがままではなく、リスクやデメリットも事前に認識したうえで進めていく為に解説します。

●リバースモーゲージについて

所有している自宅を担保として生活資金等を借り入れる仕組みです。

通常の住宅ローンとは逆に、借入残高が徐々に増えていく商品の為、リバース(逆の)モーゲージ(抵当権)と呼名が付いてます。

特徴は、借入者が生存中は借入元本を返済する必要がなく、毎月利息だけを支払う仕組みです。

その後、契約者が亡くなった時に、相続人(子供等)が担保となっていた家を売却して完済するか、代物返済等の方法で借入金を金融機関へ返済します。

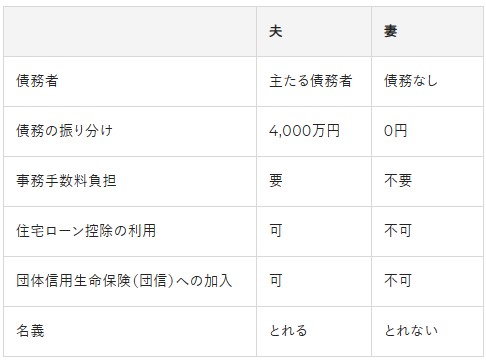

万一、売却価格よりも借入残高の方が多い場合には、差額が相続人の負担となりますが、「ノンリコース型(非遡及)」という借入商品を選択すれば、相続人による差額の返済義務は生じません。

注意点は、ノンリコース型は通常のリコース型に比べ、金利が高く、厳しい担保評価を行う為、融資額も低めに設定されます。

融資額の目安は物件価値(時価)の50%~60%程度の為、思ったほど借入ができないと感じる方も多くいます。

また、今年の10月から変動金利が0.1%上昇したこともあり、リバースモーゲージローンの金利上昇リスクにも留意する必要があります。

尚、夫婦で利用する場合、借入契約者が亡くなった場合、配偶者に契約が引き継がれる「連帯債務型」を選択しておかないと、配偶者が継続して住み続けられないこともあるので、注意して下さい。

●リースバックについて

自宅不動産を不動産会社や投資家などの事業者に売却し、その売却先から賃借する(Lease Back)という手法のことです。

売却してしまう為、固定資産税等の費用負担は生じませんが、売却代金は時価の60%~80%程度と言われており、通常の市場売却より安くなってしまいます。

また、売却先から賃貸する訳ですが、決して安い賃料で借りれる訳ではなく、購入事業者の期待利回りや固定費、メンテナンス費などにより決定され、一般的な年間賃料は売却価格の10%前後であると言われています。

リバースモーゲージとリースバックの共通点は、相続人に自宅不動産という資産を残せないということです。

通常の方法で売却した方が圧倒的に高額に売却できることは間違いない為、一時的な老後資金確保と安易に利用せず、慎重に検討する必要があるということです。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

いままで住みつづけた自宅に継続して住み続けるという執着がなければ、心機一転、第二の人生と思い切って高額に売却した資金で新たな生活拠点を築くことも大いにありだと思います。

弊社では、いかに高額に売却するかという課題は、業界の裏事情も全て公開説明したうえで、実現することを全力でサポートします。

多少の遠方不動産も対応できますので、事前相談からお気軽にご相談下さい。 2024. 11. 10

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこちら