第二期販売開始

船橋市三咲8丁目分譲地 特定建築条件付売地

中古住宅を選ぶときは、「建物の欠陥はないのか」「安心して住めるのか」という不安がつきものです。でも、最近は国の方針もあって中古住宅の安全性がわかりやすくなっており、住まい選びの幅が広がっています。情報を知るのに何をチェックすればいいのかをご紹介します。

建物の状況をチェックする「建物状況調査(インスペクション)」

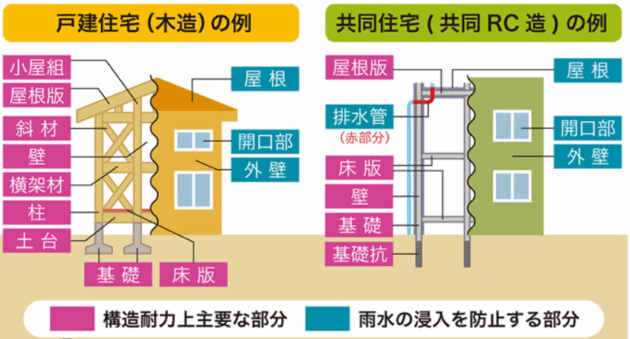

国の登録を受けた講習を修了した建築士が中古住宅の調査、物件の状況をチェックします。調査内容は、構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高い劣化事象等、雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高い劣化事象等になります。調査項目は下記になりますが、非破壊 目視点検になります。

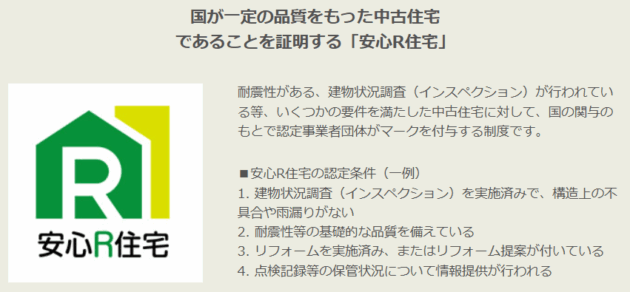

住宅の不具合の有無を明らかにし、状況を把握した上で取引でき、取引後のトラブルを抑えられる、購入後、調査結果を参考にリフォームやメンテナンスができます。又、建物状況調査(インスペクション)が行われている等、いくつかの要件を満たした中古付き住宅に対して国が一定の品質をもった中古住宅のであることを証明する安心R住宅と認定されます。

建物状況調査(インスペクション)は誰が手配するのでしょうか?

建物状況調査(インスペクション)を、専門家に依頼するのは一般的には売主からの申し入れで不動産会社が手配するケースが多いですが、購入検討者が依頼することも可能です。調査結果を購入するかどうかの判断材料にすることができます。なお、購入検討者が建物状況調査(インスペクション)を依頼する場合は、事前に売主の承諾が必要になります。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター M.H

中古住宅を選ぶ時には、建物状況調査(インスペクション)が行われていると安心です。25.7.11

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

株式会社LIFULLが物件の借り方ガイドについて記事がありましたので、ご紹介します。

家賃の上限とエリアの候補が決まったら、次は物件について考えてみましょう。

インターネットで部屋を探すときは、「広さ」「間取り」「築年数」などを指定して検索することが一般的になってきました。

しかし、はじめてのお部屋探しでは、どんな条件で物件を絞ったらよいか迷うことが多いもの。その場合は賃貸物件の特徴を知ると、優先順位をつけやすくなります。

以下の気になる項目を目安に優先順位を考えてみましょう。

・専有面積 一人暮らしに適した広さは18~30m2程度です。

・間取り 一人暮らしに多い間取りは1R~1LDKです。

・駅徒歩 駅に近いほど家賃は上がります。駅から徒歩15分以上は遠く感じるかもしれません。

・築年数 最近では古くてもリノベーションされたキレイな物件が増えています。

・建物構造 構造には、木造/S造/RC造/SRC造などの種類があり、それぞれ防音・耐火・耐震などの特徴があります。

・階・向き 階によってメリット・デメリットがあります。また、方角によって日光の入り方が異なるため、生活リズムに合わせた向きを選ぶことが大切です。

・バス・トイレ バス・トイレが別になっている部屋と、一緒になっている部屋があり、それぞれに特徴があります。

・セキュリティ セキュリティ設備には、オートロック、防犯カメラ、カメラ付きインターホンなどがあります。

すべての条件を満たす物件に出会えるのがベストですが、家賃が予算を超えてしまうこともしばしば。その場合は少し条件を緩めて探してみると、素敵な物件に出会えることがあります。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

できれば、良い条件の物件に住みたいと思うものですが、条件がよければ家賃も高くなってしまいます。ニュースでも一人暮らしの平均家賃が10万円を超えたと伝えていました。

皆さんにとっての優先順位を見つけましょう。

2025. 07.07

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

被相続人が亡くなると銀行の預金口座が凍結して使えなくなってしまうので、どうしたらいいですか?このような相談も少なからずある為、今回は相続発生時に伴う被相続人の預金口座凍結に関しての実態と、留意点や対策までマトメテお伝えします!

◆預金口座凍結はどのように起こる?

被相続人の死亡により、死亡届けを行政に提出しますが、行政と法務局・税務署などは繋がっている部分もありますが、民間の金融機関とは繋がっていない為、死亡の事実を銀行が知らなければ、勝手に口座凍結されることはありません。

・どの様な場合に銀行が知り得るのか?

・相続人が葬儀費用に当てる為に、銀行に引出に行った際、多額の引き出し理由を聞かれ、死亡を伝えてしまう。

・金融機関関係者が、メディア、新聞、街の葬儀を見かけて知るケースもありますが、有名人のようにテレビ等の報道で周知され発覚することはありますが、一般の方は報道で銀行に伝わるケースは少ないでしょう。

◆凍結前の口座から葬儀費用等を引き出す際の注意点

・葬儀費は相続財産から差引ことができますが、口座から引き出したお金を葬儀費に充て、更に葬儀の領収書で相続財産から控除すると葬儀費の二重計上となり、脱税扱いになるのでご注意下さい。

・被相続人の財産を遺産分割前に使ってしまうと、相続を単純承認したものとみなされて、相続放棄や限定承認ができなくなりますので、借金が多額にある相続などは注意が必要です。

・使途を記録しておかないと、他の相続人とトラブルに発展します。当然、引き出した現金は他の法定相続人が遺言指定分又は、遺留分、法定相続分など貰える権利があるのに対し、勝手に一人の相続人が使途不明のお金を使っていては、トラブル必至です。

・相続財産を減らす目的で故意に現預金を引き出して申告しない場合、重加算税が生じ、思わぬ税金を支払うことになります。税務調査では、被相続人と相続人の預金口座過去10年分を徹底的に調べ上げ、脱税を見抜くプロ中のプロです。

◆口座凍結前後の対処法は?

自筆証書遺言の法務局保管制度及び公正証書遺言があれば、遺言の内容に従い、手続きが比較的スムーズですが、普通の自筆証書遺言や秘密証書遺言では、家庭裁判所の検認手続きを経ないと口座凍結を解除できない為、生前に遺言書作成はマストで作成しておきましょう!

遺言そのものがない場合、遺産分割協議を経て、各戸籍謄本や印鑑証明、銀行所定の書類等を整え始めて解除できます。

【預貯金払戻し制度を利用する】

遺産分割協議に時間がかかり、その間の葬儀費用等に当たるなどの目的で、一時金を引き出す方法があります。

算式:相続開始時の預金額×1/3×法定相続分 ※1つの金融機関で上限150万円が上限

相続が発生したら焦らず冷静に、何をどの順番でやっていくのかを整理して、無駄なく、トラブルなく、二次相続まで考慮して、手続きと相続発生後の対策を実行していきましょう!

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

口座凍結の解除には、多数の書類や膨大な時間を要する場合もあり、連動したと手続き(検認手続・不動産登記・相続税申告・準確定申告・遺言執行者選任等)を一般者の方が行うのは無理がある場合が殆どです。

費用を払ってでも専門家に依頼し、更には遺産分割をどう分けたら節税と争い防止に繋がるか?なども同時に対応できるコンサルタントを導入することも検討してみましょう。

2025. 7. 6

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

生命保険は相続対策にはなくてはならないものと言われています。

しかし、若いころに加入した生命保険や、お付き合いなどで契約してしまった生命保険が本当に相続対策になるのかを考えてみましょう。

2. 死亡保険金の受取人が「法定相続人」

ずいぶん昔に契約した古い生命保険の場合、死亡保険受取人の欄に「法定相続人」と書かれていることがあります。

これは、せっかくの

「生命保険は受取人を指定できる」

つまり、

「簡易的な遺言書の代わりになる」

という大事な機能を放棄していることになります。

受取人が「法定相続人」の場合、受取の際に法定相続人を特定するための全ての戸籍の提出や、実印の捺印、印鑑証明の提出など、遺言がない場合の遺産分割と同じような手続きをしなければなりません。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

一度、受取人が誰になっているのかを確認してみて下さい。

「法定相続人」と表記があった場合には、受取人変更(受取人指定)の手続きをされることをお勧めします。2025.7.5

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

お掃除のプロによると、カーテンの洗濯のベストシーズンは7月なのだそう。

乾きやすさはもちろんですが、重要な理由があるそうです。

カーテンの汚れの主な原因には、ホコリや皮脂汚れ、ダイニングカーテンの場合には油汚れなどがありますが、カビによる汚れも多いのです。これらの汚れを落とすのに最適なのが7月だそうです。

カーテンのカビの原因は結露です。冬に窓の結露を放置したことで、カーテンに水分やホコリ、カビの胞子が移り、もともとカーテンについていた汚れを餌にしてカビが増殖していきます。7月はカビの増殖が落ち着いた頃になるそうで、このタイミングで洗濯をするのが良いそうです。

カビ対策をしていれば、厚手のカーテンの選択は年に1回ほど、レースのカーテンは半年に1回ほどで済むそうです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター M.H

カーテンは、意外と汚れているので、きれいなカーテンで気持ちよく過ごしたいです。25.7.4

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

株式会社LIFULLが物件の借り方ガイドについて記事がありましたので、ご紹介します。

まず、家賃相場や通勤通学時間からおおまかにエリアを決めます。そして周辺環境や街の雰囲気が自分の生活スタイルや価値観に合う街を探すといいでしょう。街に求める条件の優先順位を決め、さらにエリアを絞り込みましょう。

もし地域の特徴や周辺環境をよく調べずに、家賃が安い・職場に近いなど単純な理由だけで決めてしまうと、住み始めてから不便さやライフスタイルに合わないということに気づいて後悔するかもしれません。実際に足を運んだりネットを活用したりして、さまざまな角度から情報を収集しましょう。

通勤・通学先や、よく利用する駅への所用時間や乗り換え回数で駅を絞り込んで探してみましょう。

「LIFULL HOME’Sの家賃相場」は、路線や市区町村を選択すると、駅や市区町村の家賃相場を一覧で確認できますので、利用すると良いでしょう。

「まちむすび」では、街の印象ランキング、口コミ、路線情報などから街の特徴を知ることができるのでぜひ、見てください。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

物件検索サイトには、物件の情報だけでなく、様々な街の情報や便利な情報が掲載されていますので、ぜひ、活用してみてくださいね。

2025. 06.30

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

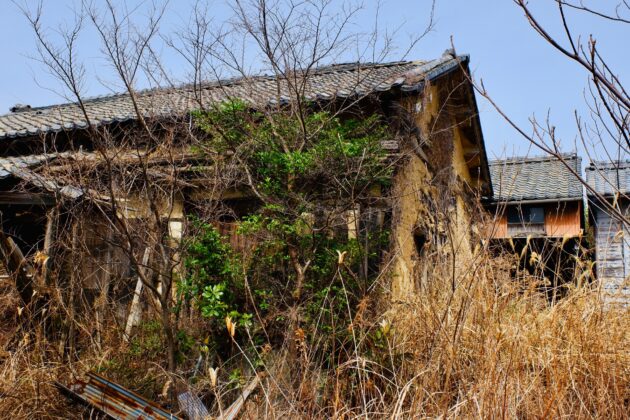

令和5年4月1日~民法の改正により施行された、所有者不在土地等管理制度をご存じでしょうか。

具体的には、所有者が不明な土地建物に関して、利害関係人等の申立てにて、裁判所が管理人を選任し、選任された管理人が対象不動産を管理するという制度です。

今回は、この新制度が実際の現場で活用できるのかなど、制度の現場実態を解説します。

■所有者不在土地等管理制度の概要

① 登記簿などを参照しても、所有者が直ちに判明しない土地

② 所有者が判明しても、所在が不明で連絡が付かない土地

●利害関係人とは

隣地に住む住人や土地の共有者、空き家を管理する自治体等です。

●選任管理人の権限や義務は…

・保存、利用、改良行為、裁判所の許可を得て売却や取り壊しを行う権限

・対象不動産に関する訴訟の当事者となる権限

・土地所有者に対し善管注意義務を負い、共有者全員に対し、誠実公平義務

・売却代金や裁判所に納められた予納金などから実費や報酬を受けとる権利

■制度利用の現場実態は?

申立て件数はごくわずかです。理由は明快、費用負担です。

① 弁護士や司法書士に支払う申立費用 一般的に30万円前後~

② 裁判所に納める予納金(管理人報酬や管理費用の前払金)案件により数十万円

③ 管理人報酬と管理費用、売却登記費用

①の負担は、申立て人が負担するケースが多く、②③については、土地所有者(共有者含む)が負担することが法律(民法264条の7)で定められてはいるものの、実際は申立人が建替えて、将来、売却額等から回収を試みることになりますが、現実的には回収が困難になるケースも多いと言われています。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

弊社の実務においても、隣地が空き家で巨木の枝葉越境がなんとかならないか?との相談を受け、この制度が出来た時は解決に向け期待しましたが、実際に制度を利用する際の費用を立て替える必要があり、回収できないかもしれないリスクまで受け入れて制度を利用する人は少ないのが当然です。

費用については、土地所有者の親族や法定相続人などが負担するなど、費用負担の明確化がなされなか限り、利用は進まないと感じております。 2025. 6. 29

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

生命保険は相続対策にはなくてはならないものと言われています。

しかし、若いころに加入した生命保険や、お付き合いなどで契約してしまった生命保険が本当に相続対策になるのかを考えてみましょう。

1. 死亡保険金の受取人が「配偶者」

まず、一番多いケースが、受取人が「配偶者」の保険ではないでしょうか。

もし生命保険の目的が、「遺族の生活資金」や、「残された子供の学費」などであれば正解です。

しかし、相続対策としてはどうでしょうか。

配偶者は、相続した財産が「法定相続分」もしくは「1億6千万円まで」であれば相続税はかかりません。(配偶者の税額軽減)

もし、生命保険金を納税資金にしたいのであれば、それが必要なのは子どもたちとなります。

遺産の分割まで考えないと、生命保険は有効な相続対策にならなくなってしまいます。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

「配偶者の税額軽減」とは、相続後の配偶者の生活を守るために作られた制度です。

この制度により、配偶者は基本的に相続税は発生しないことになります。

配偶者が受取人になっている契約は、受取人を子供にするか検討してはいかがでしょうか。2025.6.28

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

前回に引き続きカーテンの種類をご紹介します。

カーテンのなかには細菌・ウイルスなどを分解し、抗菌、消臭してくれるタイプのものもあります。小さなお子さんや、ペットを飼育しているお部屋にあるとうれしい機能ですね。

カーテンを開け閉めする時の手垢や室内のホコリ、窓を開けている時の排気ガスなどで、意外とカーテンは汚れています。ポリエステル100%や伸縮性の低い素材を使い、型くずれしにくいウォッシャブルタイプのものを選ぶと、自宅で洗濯することができます。お手入れがしやすく、清潔な状態を保てるため、クリーニング代の節約にもなるでしょう。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター M.H

カーテンを洗濯したことがないっという方もいると思いますが、ウォッシャブルタイプのカーテンは、自宅で洗えます。洗濯表示を確認して洗濯してみてください。25.6.26

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

株式会社LIFULLが物件の借り方ガイドについて記事がありましたので、ご紹介します。

前回は家賃相場について説明しましたが、一人暮らしの生活費はいくらかかるのか、毎月の費用と必要な年収を解説します。ご自身の家賃についても相場がわかってくると思います。

家賃は一人暮らしの家計の中でも大きな割合を占め、毎月必ず決まって同じ金額が出ていく固定費です。

一般的に駅から近いと家賃が高く、離れると少し安くなります。理想や条件だけでなく、家を選ぶ際は、この先、数年間払い続けることができるかを検討して決めるといいでしょう。

食費は節約が可能な費用です。とはいえ、健康を維持するために気を使いたいところでもあります。自炊をし、外食や中食を減らすことで、かなり節約ができるはず。

きちんと食事を摂取しないと、医療費にお金がかかることもあるので、バランスを考えて上手に節約したいものです。

水道光熱費とは、電気・ガス・上下水道にかかる費用のことです。それぞれ無駄遣いをしないことで節約も可能です。

ただし、電気代は、部屋が大きくなれば、照明の数が増えたり、エアコンの容量が大きくなったりするので増える傾向にあります。

また、ガス代は料理やお風呂の頻度によるほか、キッチンがIH(電気)の場合は電気代に影響することもあります。

電気をつけっぱなしや、水の流しっぱなしなど注意することで多少は節約することができます。

貯金をしたいなら、”先取り貯金”がおすすめです。これは余ったら貯金に回すのではなく、すぐには引き出せない口座に先に貯金し、残りを手取りと考えて生活する方法。

また、保険は、いざという時のまとまったお金がないときにこそ、加入しておきたいもの。掛け捨ての安い商品でも大丈夫。国民保険などとあわせて利用できればいざというときも安心です。

通信費が家計を圧迫する人がいるくらい、スマホやタブレットの通信にかかる費用が家計に占める割合は年々増加傾向にあります。

「見直しが面倒だから」と無駄に支払っている通信費があるかもしれません。

いわゆる格安SIMなどより通信費が安い会社を探してみる方法もありますし、プランを見直してみるのもいいかもしれません。

交際費は、世間との付き合いのために使う費用です。

円滑なコミュニケーションのために、大事な費用ではありますが、月々で優先順位などを考え、予算を検討するなど、限度を設けてもいいのではないでしょうか。

上記の出費のほか、旅費交通費、医療費、冠婚葬祭費、日用品、趣味娯楽、被服など、支出項目はありますが、毎月決まって出るわけではない項目はひとまとめにして、少し余裕をもたせた金額で出費などの計画をするといいでしょう。

たとえば、病院にかかったときは衣服を買うのを我慢する、冠婚葬祭の予定がある時は、お金のかからない遊び方をするなど、やりくりの調整を心がけましょう。

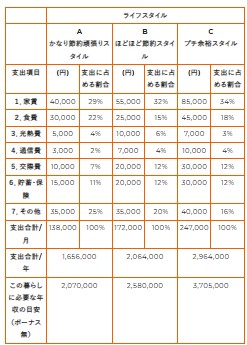

ライフスタイルによって、費用配分も違ってくると思います。

毎月かかる費用をもとにライフスタイルを仮想シミュレーションしてみましょう。大きくA~Cに分類してみました。あなたの理想に近いライフスタイルはどれでしょうか?

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

年収によっても、家賃を払える範囲が変わってきますので、どのようなライフプランが自分に合っているのか、見つめなおしてはいかがでしょうか。

2025. 06.23

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。